|

| |

|

3 extraits

|

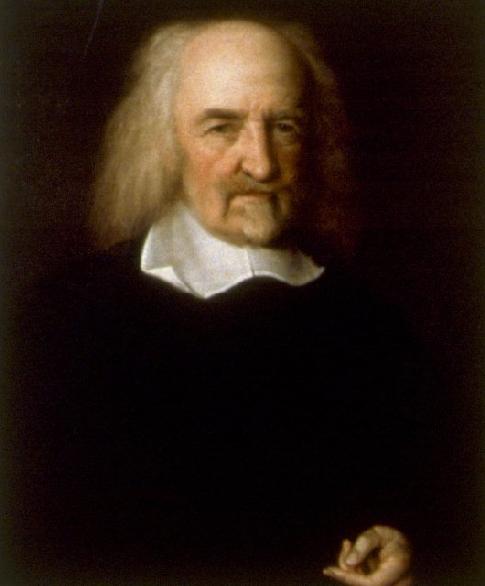

Hobbes

|

|

|

“Nous pouvons trouver dans la nature humaine trois causes

principales de querelles : premièrement, la rivalité; deuxièmement, la

méfiance; troisièmement, la fierté.

La première de ces choses fait prendre l'offensive aux hommes en vue de

leur profit. La seconde, en vue de leur sécurité. La troisième en vue de

leur réputation. Dans le premier cas, ils usent de la violence pour se

rendre maîtres de la personne d'autres hommes, de leurs femmes, de leurs

enfants, de leurs biens. Dans le second cas, pour défendre ces choses.

Dans le troisième cas, pour des bagatelles, par exemple pour un mot, un

sourire, une opinion qui diffère de la leur, ou quelque autre signe de

mésestime, que celle-ci porte directement sur eux-mêmes, ou qu'elle

rejaillisse sur eux, étant adressée à leur parenté, à leurs amis, à leur

nation, à leur profession, à leur nom.

Il apparaît clairement par là qu'aussi longtemps que les hommes vivent

sans un pouvoir commun qui les tienne tous en respect, ils sont dans cette

condition qui se nomme guerre, et cette guerre est guerre de chacun contre

chacun.” |

Rapport à l'autre

Lévinas

Lipovetsky

Bergson

Risque

de la violence

Hobbes

Memmi

Rousseau

Girard

Canaliser la violence

Rousseau

Girard

Freud

Bataille

Etat fort

Hobbes

Lefort

Arendt

|

| |

Se donner à l'Etat

La seule façon d'ériger un tel pouvoir commun, apte à

défendre les gens de l'attaque des étrangers, et des torts qu'ils

pourraient se faire les uns aux autres, et ainsi à les protéger de telle

sorte que par leur industrie et par les productions de la terre, ils

puissent se nourrir et vivre satisfaits, c'est de confier tout leur

pouvoir et toute leur force à un seul homme, ou à une seule assemblée, qui

puisse réduire toutes leurs volontés, par la règle de la majorité, en une

seule volonté. (...) Cela va plus loin que le consensus ou la concorde: il

s'agit d'une unité réelle de tous en une seule et même personne, unité

réalisée par une convention de chacun avec chacun passée de telle sorte

que c'est comme si chacun disait à chacun; j'autorise cet homme ou cette

assemblée, et je lui abandonne mon droit de me gouverner moi-même, à cette

condition que tu lui abandonnes ton droit et que tu autorises toutes ses

actions de la même manière. Cela fait, la multitude, ainsi unie en une

seule personne est appelée une République, en latin CIVITAS.

|

|

| |

Et parce que l’état de l’homme, comme il

a été exposé dans le précédent chapitre, est un état de guerre de chacun

contre chacun, situation où chacun est gouverné par ses propres motifs et

qu’il n’existe rien, dans ce dont on a le pouvoir d’user, qui ne puisse

éventuellement vous aider à défendre votre vie contre vos ennemis, il

s’ensuit que, dans cet état, tous les hommes ont un droit sur toutes

choses, et même les uns sur le corps des autres. C’est pourquoi aussi

longtemps que dure ce droit naturel de tout homme sur toute chose, nul,

aussi fort ou sage fût-il, ne peut être assuré de parvenir au terme du

temps de vie que la nature accorde ordinairement aux hommes.

En conséquence c’est un précepte, une règle générale de la raison, que

tout homme doit s’efforcer à la paix aussi longtemps qu’il a un espoir de

l’obtenir; et quand il ne peut pas l’obtenir, qu’il lui est loisible de

rechercher et d’utiliser tous les secours et tous les avantages de la

guerre. La première partie de cette règle contient la première et

fondamentale loi de nature qui est de chercher et de poursuivre la paix.

La seconde récapitule l’ensemble du droit de nature, qui est le droit de

se défendre par tous les moyens dont on dispose.

De cette fondamentale loi de nature par laquelle il est ordonné aux hommes

de s’efforcer à la paix, dérive la seconde loi: que l’on consente, quand

les autres y consentent aussi, à se dessaisir, dans toute la mesure où

l’on pensera que cela est nécessaire à la paix et à sa propre défense, du

droit qu’on a sur toute chose; et qu’on se contente d’autant de liberté à

l’égard des autres qu’on en concéderait aux autres à l’égard de soi-même.

Car aussi longtemps que chacun conserve ce droit de faire tout ce qui lui

plaît, tous les hommes sont dans l’état de guerre. Mais si les autres

hommes ne veulent pas se dessaisir de leur droit aussi bien que lui-même,

nul homme n’a de raison de se dépouiller du sien, car ce serait là

s’exposer à la violence (ce à quoi nul n’est tenu) plutôt que se disposer

à la paix. Cette loi est celle de l’Évangile qui dit: tout ce que tu

réclames que les autres te fassent, fais-le leur ainsi que la loi commune

à tous les hommes qui dit: quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris.

Se dessaisir de son droit sur une chose, c’est se dépouiller de la liberté

d’empêcher autrui de profiter de son propre droit sur la même chose […]

On se démet d’un droit, soit en y renonçant purement et simplement, soit

en le transmettant à un autre. En y renonçant purement et simplement quand

on ne se soucie pas de savoir à qui échoit le bénéfice d’un tel geste. En

le transmettant, quand on destine le bénéfice de son acte à une ou

plusieurs personnes déterminées. Et quand un homme a, de l’une ou l’autre

manière, abandonné ou accordé à autrui son droit, on dit alors qu’il est

obligé ou tenu de ne pas empêcher de bénéficier de ce droit ceux auxquels

il l’a accordé ou abandonné; qu’il doit, car tel est son devoir, ne pas

rendre nul l’acte volontaire qu’il a ainsi posé; et qu’un tel acte

d’empêchement est une injustice ou un tort, étant accompli sine jure. La

transmission mutuelle de droit est ce qu’on nomme contrat. |

|

|

![]()